Disaster nursing and disaster nursing education in Japan

日本の災害看護と災害看護教育

Ai OGATA

International and Disaster Nursing, Japanese Red Cross College of Nursing, Tokyo, Japan

DOI: https://doi.org/10.24298/hedn.2024-SP12

要旨

日本はこれまでに多くの自然災害を経験してきた。近年、自然災害の深刻化と頻発により、公的支援、特に地方自治体の支援には限界があることが示唆されている。したがって、公的支援に加え、自助および共助が必要であり、個人の備えを充実させ、災害の発生前後において地域の人々を助けることで、自らの命を守ることが求められる。災害時において、看護師は自助、共助、公助のそれぞれにおいて重要な役割を果たす。日本看護協会(JNA)が策定した「看護者の倫理綱領」には、災害時の看護師の役割が明記されており、災害発生前後に人々の生命と健康を守ることが看護師の重要な役割であるとされている。また、災害発生地域には「災害支援ナース」が派遣される。災害支援ナースは、被災地に派遣され、地域住民の健康維持と確保のために必要な看護ケアを提供し、身体的・精神的負担を軽減する役割を担う。さらに、日本看護協会が認定する「専門看護師(CNS)」の資格制度があり、災害看護の分野では39名のCNSが活躍しているが、さらに多くの災害CNSが必要とされている。被災した人々を支援するためには、国際協力を通じた災害看護教育および研究の強化、そして災害看護に関する高等教育の充実が求められている。

キーワード:日本,災害看護,基礎教育,専門看護師,災害支援ナース

日本の災害の特徴

日本は,その地形や気候条件により,多くの自然災害を経験してきた。近年では,自然災害の深刻化と頻発により,土地や建造物,住民に甚大な被害が発生している(国土交通省政策局, 2023)。そのため,政府は「公的支援」として,救助・救命活動の支援や防災教育を含む,有形・無形の災害対策を実施している。しかし,南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝周辺での巨大地震など,大規模かつ広範囲にわたる災害時には,こうした公的支援の限界が懸念されている(内閣府, 2023)。

災害リスク軽減活動

地方自治体の災害リスク軽減活動の状況は非常に懸念される。市町村合併により担当区域は拡大しているが,地方自治体職員数は減少している。さらに,日本は高齢化社会であり,人口の約30%が65歳以上であり,要介護認定者も増加している(厚生労働省,2024)。そのため,自然災害による被害を防ぐ,あるいは被害を軽減するためには,公的支援に加えて自助や共助も必要となる。災害の前後において,個人が備えを行い,地域住民が助け合うことで,自分の命を守る備えが重要である。

災害看護の役割

災害時において,看護師は自助,共助,公的支援の観点から多くの役割を担っている。日本の看護師は,伝統的に地域住民を巻き込み,協力しながら人々の命を守ることに長けている。2021年には,日本看護協会(JNA)が策定した「看護者の倫理綱領」が改訂され,新たに第16条が追加された。JNAは,「看護師は,さまざまな災害救援提供者と協力し,災害の影響を受けたすべての人々の生命・健康・生活を守るために,可能な限りの努力をする」と述べている(JNA, 2021)。このように,看護師は災害の発生前後において,人々の命と健康を守る重要な役割を果たしている。

歴史的に見ると,日本の災害看護は災害の発生とともに発展してきた。1891年の濃尾大地震では,日本赤十字社で訓練を受けた正看護師が災害救援活動を行った。

1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに,災害看護への関心が高まった。多くの人が心的外傷後ストレス障害(PTSD)に苦しんだことから,身体的ケアと心理的ケアの重要性が強調されるようになった。この災害では,急性期の救護だけでなく,避難所や仮設住宅での被災者の生活環境の改善も必要であることが浮き彫りになった。この地震を契機に,日本看護協会(JNA)は「災害支援ネットワークシステム」を創設した。このシステムに基づき,「災害支援ナース」が都道府県看護協会に登録されるようになった。

2011年の東日本大震災後,長期避難者にとって,被災した生活環境は多くの健康問題を引き起こし,これは考え,行動すべき非常に重要な問題となった。

熊本地震では,避難所生活による体調不良や疲労など間接的な要因による「災害関連死」が多くみられた。特に高齢者や障がい者にとって避難所生活は過酷であることが改めて確認された。避難所生活の環境改善は,今後,注視すべき課題である。看護師には,災害急性期の救命だけでなく,慢性期における人々の健康維持にも取り組むことが期待されている。

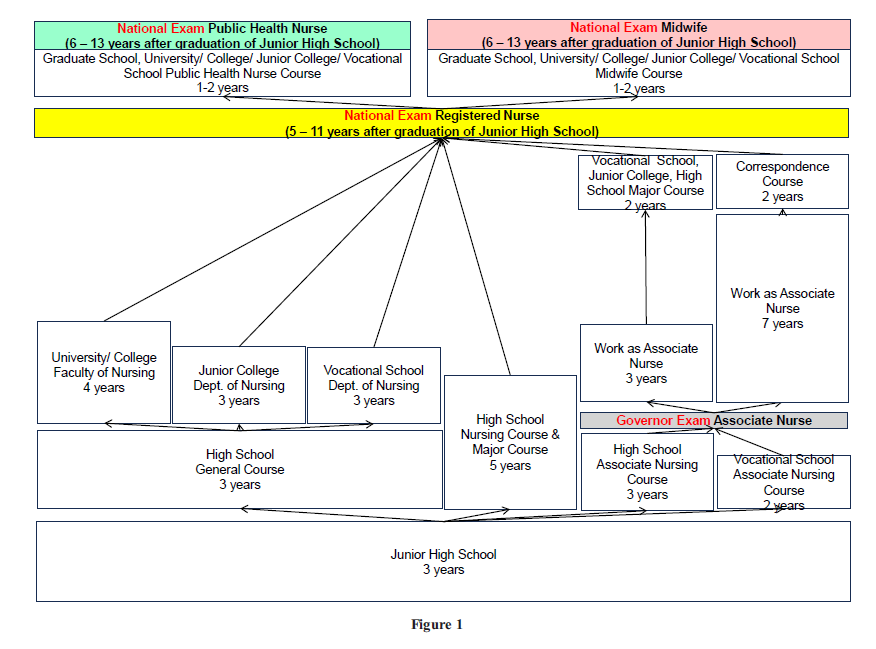

看護免許制度

日本では,看護師になるための経路は多岐にわたる(図1)。大学,短期大学,専門学校には3~4年の看護課程があり,高校の看護課程や専門課程も存在する。准看護師になるには,専門学校または高校の准看護師課程を修了する必要がある。助産師や保健師になるためには,看護師国家試験に合格した後,養成学校,短期大学,大学,または大学院で少なくとも1年間の教育を受ける必要がある。

基礎的な災害看護教育

日本では,看護学生向けの災害看護教育が時間をかけて発展してきた。2009年以降,日本の厚生労働省は看護学校の基礎教育カリキュラムにおいて,災害看護を望ましい科目として推奨している。そのため,2009年以降に看護学校へ入学した学生は,災害看護の基礎的な知識を最低限学んでいる。日本の多くの看護系大学では,災害看護に関する単位が1つ設けられており,主に災害看護の基本原則の理解に重点が置かれている(Shimizu et al., 2022)。しかし,災害看護の授業が非常勤講師に任されることが多く,常勤教員が自身の災害対応や災害看護の経験を活かして講義や実習を発展させることが難しいという課題がある(Sekiya, 2022)。

高度な災害看護教育

阪神・淡路大震災を契機に設立された現在の災害支援ナースの養成・派遣制度は,その活動範囲を拡大してきた。JNAは,全国の看護専門職団体として,実務経験5年以上で災害看護の研修を修了した看護師を各都道府県に「災害支援ナース」として登録し,被災地へ派遣する制度を導入した。災害支援ナースは,被災地に派遣され,地域住民の健康維持・確保のための必要な看護ケアを提供し,精神的・身体的負担を軽減する役割を担う。また,現地の看護師の支援も行う。災害支援ナースとは,日本の厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース研修を修了し,登録された者を指す。研修は,4日間のオンデマンド講義と2日間の対面セミナーで構成されている。

災害支援ナースのほか,JNAが認定する認定制度として,専門看護師(CNS)がある。2024年11月現在,災害看護分野のCNSは39名である。災害看護専門看護師とは,高度な看護を効率的に提供するための技術と知識を深め,卓越した看護実践ができると認められた看護師である。CNSになるには,看護系大学院修士課程を修了し,全国5大学院で必要な26単位または38単位を取得し,合計5年以上の実務研修を積み,そのうち3年以上は専門看護分野でなければならない。

CNSはJNAが認定しており,3,244人のCNSが登録されている。しかし,そのうち災害CNSは全体のわずか1.2%に過ぎず,著しく不足している。そのため,災害時の支援を提供するためには,より多くの災害CNSの育成が求められている。

2000年から2019年にかけて発表された災害看護教育に関する論文の多くは,アメリカ,オーストラリア,トルコで発表されており,日本からの論文は存在しなかった(Loke, 2021)。日本における災害看護教育の質を向上させるためには,さらなる研究が必要である。

災害看護学研究

災害看護の学問領域としての歴史は比較的浅い。日本災害看護学会は1998年に設立され,災害看護に関する学術的な活動が始まった。この分野では,さらなる知識の蓄積が求められており,得られた知識を被災者に還元することが必要である。また,国際的な協力を通じて災害看護教育を強化し,情報を世界に発信することで,グローバル化を進める必要がある。しかし,災害は予測が難しく,研究者は被災者に対する倫理的配慮を十分に考慮しなければならない。被災者により良い看護ケアを提供するためには,災害看護の影響と効果を評価することが不可欠である。しかし,災害は事前に準備することが難しく,いつどこで発生するかを予測することも困難である。そのため,倫理的配慮と研究による知の構築の間には葛藤が生じている。

災害看護分野における高度な高等教育

日本では,CNSを育成できる大学院は5校のみであり,災害看護分野のニーズや支援を必要とする地域社会のニーズを考えると十分ではない。修士課程や博士課程を設置する大学院は増加しており,災害看護を専攻する学生の数も増えている。災害看護に関するより高度な教育プログラムが求められており,被災者支援に貢献することが期待されている。

災害看護に関する研修プログラムおよびセミナー

海外からの参加も可能な災害看護に関する研修プログラムおよびセミナーには,以下のようなものがある。

1. 日本赤十字社:IMPACT(国際動員および活動準備訓練コース)https://www.jrc.or.jp/international-delegates/seminar/pdf/07_IMPACT%20in%20Japan%202021_concept%20note.pdf

2. 世界防災フォーラム:https://worldbosaiforum.com/en/。世界防災フォーラムは,スイスで開催される「国際防災・災害リスク会議(IDRCダボス会議)」と連携して開催される,2年に1度の国際会議である。

謝辞

著者は,本研究で利用した図書館や研究室などの施設や設備を提供してくださった日本赤十字看護大学に深く感謝申し上げる。

開示事項

著者は,利益相反はないことを宣言する。

References

Cabinet Office Japan. (2023). White Paper on disaster management 2023. [Cited 09 12 2024] Available from URL: https://www.bousai.go.jp/en/documentation/white_paper/pdf/2023/R5_hakusho_english.pdf

Japanese Nursing Association (JNA). (2021). JNA code of ethics for nurses. [Cited 09 12 2024.] Available from URL: https://www.nurse.or.jp/nursing/assets/pdf/nursing/jna-code-of-ethicsfor-nurses.pdf

Loke, A. Y., Guo, C., & Molassiotis, A. (2021). Development of disaster nursing education and training programs in the past 20 years (2000–2019): A systematic review. Nurse Education Today, 99, 104809. doi: 10.1016/j.nedt.2021.104809

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan. (2024). Global health vision of Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan. [Cited 09 12 2024] Available from URL: https://www.mhlw.go.jp/content/10501000/001295190.pdf

Policy Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Japan. (2023). Summary of the White Paper on land, infrastructure, transport and tourism in Japan, 2023. [Cited https://doi.org/10.11477/mf.7008200444.] Available from URL: https://www.mlit.go.jp/statistics/content/001717675.pdf

Sekiya, M. (2015). Current status of and instructors' thoughts on disaster nursing education in nursing schools: A questionnaire survey of nursing school instructors. Journal of Japan Society of Disaster Nursing, 16(3), 32–42. doi: https://doi.org/10.11477/mf.7008200444.

Shimizu, N., Haida, K., Ishibashi, M., & Masaki, H. (2022). Survey on disaster nursing education at nursing universities in Japan –From web-based syllabus survey. Journal of Japan Academy of Nursing Education, 32(1–2), 55–63. doi: 10.51035/jane.32.1-2_55